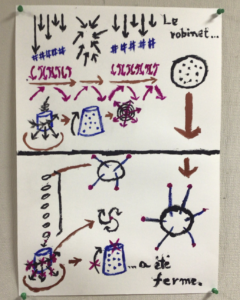

A.「Le robinet …a été fermé.(水道の蛇口は、閉められた。)」

B.「問:なぜ、Database化がまずいのか?」

問に対する 応答:

イデアリズムの古典作品群なら意味があるが、

イデア(抹消)、Autre:他(抹消)の現代芸術作品では、全く意味なし。

何故ならば、そもそもイデア(抹消)、A(抹消)、穴が露わになる事が表現の中心にあるから。

古典作品と現代作品では、そもそも前提が異なる。

故に、現代作品の様式に、Database化そのものが全くズレている。意味をなさない!

様式化という発想自体がイデアリズムである。

⑴ この作品を構想している間中、私を捉えて離さなかった問い。

「芸術とは、一体、何であるのか。

人は、一体、何をもって「これは、〝芸術”作品である」と言うことができるのか」という問い。

⑵ 『「芸術」は、固有名である』という命題の意味について考えてみた。

ーマルセル・デュシャンの作品が「芸術作品である」ことの意味について考えるプロセスに於いてー

美術史や、音楽史などを通覧するとき、

「果たして、芸術の本質とは、一体、なんであるのか」という問いが生じる。

これら芸術作品に通底する本質であるところの芸術概念は、如何に定義されるのか、

という問題である。

一つの答えとして、

芸術作品の歴史とは、時代ごとに異なる様式の展開である、

というもの。

しかし、ある程度、各時代ごとに定型化された様式を定める事が出来る場合は、それでも良いかもしれないが、

20世紀以降の現代美術や、現代音楽などの多様な様式が併存しているような時代においては、

先の「芸術作品の歴史とは、時代ごとに異なる様式の展開である」という事も言えない。

また、20世紀以降の多種多様な現代芸術を前にして、

芸術という概念に、それを規定するような明確な本質や、

その本質を構成する論理学を構想する事もできない。

現代美術作品を提示されて、その作品が「芸術」である事を規定する確かな本質を探そうとしても、

そのような定義には、なかなか到達できない。

例え、それが芸術作品である事を保証するような定義に到達出来たように思えても、

それは直ぐに雲散霧消してしまう。

芸術の本質概念を思弁的に定義出来ないとすれば、

それとは別の試みとして、それを社会学的に定義しようとする。

「この作品が、何故、芸術作品であるのかといえば、

社会的なコンセンサスにより、芸術作品と認められているから」という具合に。

しかし、ある作品が、芸術作品である事の根拠に、社会的なコンセンサスを置いたならば、

芸術作品であるかないかが多数決の投票で決まる事になり、これには大いに違和感が残る。

(当該作品が芸術であるかどうかを決める歴史法廷も含む。)

例えば、誰一人として芸術作品であると認めない作品でも、

充分に芸術作品である可能性、及び権利があるからだ。

たった一人の鑑賞者、聴衆がその作品を芸術作品である、

と認めたならば、それは既に芸術作品であると言える。

たった一人の鑑賞者、聴衆の起源は、それを創作した作家自身である。

作家自身が、最初の鑑賞者、聴衆である、と言われる。

ここで、カントの構想力の意味するところに立ち戻る。

カントの『判断力批判』での「趣味」概念を構成する構想力は、

あるものに美を感じるとき、

それは感覚であり、また、それは主観的であり、客観的に理論化できるものではない、

とした。

この「芸術」の概念も、カントのいう美の判断に関わるもの故に、

それは主観的なものであり、相対的なものである。

特に、20世紀の現代美術、現代音楽などの多様性を前にすると、そう考えざる得ない。

つまり、20世紀、更に多様化が進んでいる21世紀までの芸術作品を前にして、

「芸術」の本質を明確に捉えて理論化し、「芸術」の概念の奥底にある秘密を捕まえて、

更なる芸術の進化、イノベーションを達成しようという試み(野望)は、見事に挫折する。

具体的な作品を前にして、

「ここに芸術がある」、「これは芸術だ」、

「これは美しい、崇高だ、並外れている、センセーショナルだ、いかれている、身震いがする、すごい」

などの個人的なレベルでの確信が、その作品が芸術作品である事を決定づけている。

それらは、いつの間にか、カントがいう趣味を構成する構想力における個人的感覚に過ぎないものに、

あたかも概念的な客観性があるかのような装いを持って認識されるような「芸術」という言葉に転換される。

(しかし、この論理には、課題が残されている。

デュシャンに於いては、むしろカントのこの構想力の論理を否定したのではなかったか?

その網膜批判により、視覚という感覚により成立する美、芸術を否定したのではなかったか。

そこのところの論理を如何に通して行くのか、課題として残される。)

そうであるが故に、「芸術」の概念を理論的に規定出来る、とするのは現代に於いては幻想であり、

ただ、「芸術」とは固有名である。

この「固有名である」とは、あるものは◯◯である、と指示することしか出来ない。

例えば、ある作品は芸術作品である、とか。

それが◯◯であることの確かな本質や理論のようなものは、

どこを探しても無い。

ただ、「芸術」という言葉の器のようなものがあるだけで、その中身は空の容器である。

その中身に何を入れるのか決めるのは、自分自身しかいない。

まさに、「芸術」という語は、固有名である。

そうであるが故に、次の段階として、

完全にマジョリティの文化、大衆の文化の外側にある、

マイナー芸術である現代美術、現代音楽は、己自身に公共的な評価を得るために、

敢えて芸術の歴史法廷に批評家を召喚せねばならない。

批評家による証言、批評による補助線を引くことにより、

それは公共の(複数の他者に開かれた、öffentlich)「芸術」となる。

参考:「芸術の名において」ティエリー・ド・デューブ著、2001年、青土社刊

フランス語の原書は、1998年刊

⑶ 作品の批評的解説